- CORPORA GENICULATA

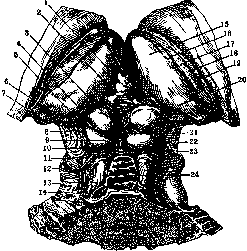

- CORPORA GENICULATA (коленчатые тела), образования, имеющие отношение к зрению и слуху и находящиеся в diencepha-lon (промежуточном мозгу) в области meta-thalamus. Имеются два С. g.: С. g. laterale и Рисунок 1. Ствол Мозга: 1—thalamus; 2—pulvi-nar; 3—brach. quadrig. 2^ sup.; 4 и 5— corpora qua-\ii drigemina (colliculus sup. et inf.); 6—frenul. veli med. ant.; 7—trig. lemnisci; 8—ling, cere-belli; 9—fila lat. pont.; JO—brach. conjunct.; 11—ventr. IV; 12—corp. restif.; 13—taen. ventr. TV; 14— nn. glosso-phar. et vagus; 15—tub. cu-neat.; 16—clava; 17— tub. ciner.; IS—fun. gracil.;i0— fun.cuneat.; 20—str. term.; 21— corp. genie, lat.; 22—rad. lat. tr. opt.; 23—corp. genie. med.; 24—rad. med. tr. opt.; 25—tr. opt.; 26— pedunc. cerebri; 27 — brach. quadr. inf.; 28— sulc. lat. mesenceph.; 29—n. trochl.; 30 ж31— n. trigem.—portio min. et major; 32—pons Va-roli; 33—brach. pontis; 34— n. acust.; 35— n. facial.; 36— n. abduc..; 37— oliva; 38—n. hypogl.; 39—n. access.; 40—rad. ant. n. cervic. I; 41— funic. lat. (Из Spalteholz'a.) C.g. mediale.—C. gen. later., s. extern. (рис. 1) (наружное коленчатое тело) расположено на нижней поверхности pulvinar (рис. 2), кнаружи от основания ножки мозга и от corp. gen. mediale и кну-три от поля Вернике; на разрезе оно имеет форму сердца игральной кар- i' ты, основанием повернуто кверху, назад и несколько кнутри, вершиной вниз, вперед и кнаружи; оно продолжается Рисунок 2. Положение В tr. opticUS(pHC. 3). С. «. corp. genie, lat.: 1-, , l 4t^ ' s, pulvinar; 2 — corp. later, окружено капсулой £enic. la't-. 3 ш 4— из миелиновых волокон tr. opt.; 5—поле и имеет очень характер- вернике. ное строение: оно образовано чередованием серых и белых пластинок, имеющих форму кривой линии. В серых пластинках находятся крупные (главные) клетки, между которыми рассеяны мелкие. Монаков (Monakow) различает в С. g. later, три части: часть зрительного канатика, главную часть и корковую. По мнению Мо-накова волокна tractus optici оканчиваются около мелких клеток, к-р'ые сообщаются своими отростками с главными, дающими начало radiatio optica; перекрещенные и неперекрещенные волокна ложатся плотна одни к другим; волокна макулярного пучка. вступают в связь со многими клетками. По данным же Геншена (Henschen) волокна tractus optici сообщаются непосредственно-с теми клетками, к-рые дают начало radiatio optica; перекрещенные волокна располагаются по средней линии, а неперекрещенные образуют медиальную и, частью, ляте-

Рисунок З. Окончание зрительных волокон в corpus geni-cul. lat.: 1—peduncul. cerebri; 2—tract, opt.; 3—corp. geni-cul. lat.; 4—corpus genie. med.; 5—pulvinar.

ральную капсулы. Геншен полагает, что существует проекция сетчатки на corp. gen. lat., т. е. волокна tract, optici, идущие от определенных мест сетчатки, оканчиваются в соответствующих местах С. gen. later.; такая же проекция существует и для ма-кулярного пучка. От С. g. lat. берет начало radiatio op-tica (Грасиоле пучок, см.), начальная часть к-рого называется полем В ернике и которое через pars retro lenticularis capsulae internae направляется к затылочной доле. В согр. gen. later, оканчивается небольшая часть волокон из коры затылочной доли (зрительной области). Corp. genie, mediale имеет продолговатую форму, лежит между согр. quadrigemin. ant. и С. g. lat.; brachium corp. quadr. ant. отделяет его от pulvinar, a brach. corp. quadr. poster.—от наружного ядра thai, optici, nucl. semilunaris и lemniscus medialis. Оно образовано ядром серого вещества, клетки которого очень больших размеров, звездчатые, с многочисленными отростками; в нем оканчиваются волокна lemnisci lateralis (3-й слуховой неврон), проходящие через brachium corpor. quadrigem. poster. Клетки дают начало волокнам, которые по выходе из С. g. med. соединяются вместе, образуя 4-й слуховой неврон, идущий через pars sublenticularis capsulae internae в слуховую область височной доли полушария; из этой области берут начало центробежные волокна, оканчивающиеся в С. g. med. Corpora geniculata развиваются из первичного переднего мозгового пузыря, полость к-рого превращается в III желудочек, стенки же, утолщаясь, образуют промежуточный мозг. Из верхнего отдела боковой стенки помимо thalamus opticus образуется и metathalamus, к к-рому и принадлежат С. g.—Кровь получают от art. cerebri posterior через art. pedunculares externae.— Так как в С. g. lat. заканчивается tractus opticus и берет начало radiatio optica, т. е. происходит передача зрительных ощущений с периферического неврона на центральный, то его причисляют поэтому к первичным или подкорковым зрительным центрам. Поражение С. g. lat. вызывает расстройство зрения в форме hemianopsia homonyma bilateralis (см. Гемианопсия).—В С. g. med. оканчивается lemniscus lateralis, 3-й слуховой неврон и берет начало 4-й, или центральный, который направляется к коре 1-й височной извилины; следовательно в нем происходит передача слуховых ощущений с периферического неврона на центральный .Поражение его ведет к расстройству слуха гл. обр. на противоположной стороне и к ослаблению на одноименной вследствие неполного перекреста слуховых волокон в Варолиевом мосту. Изолированно С. g. почти никогда не поражаются, а вовлекаются в процесс (кро- воизлияния, опухоли) при заболевании окружающих Образований. Е. Кононова. COHPO.iA UiiADRIGEMINA (lamina qua-drigemina, четверохолмие) находятся в среднем мозгу, на задней его поверхности [переднюю образуют ножки мозга (pedunculi cerebri)], сверху прикрыты полушариями мозга, и потому, чтобы видеть С. q., необходимо удалить полушарие. В состав С. q. входят четыре бугра, или холма: два передних, или верхних (corp. quadrigem. ant., s. sup.), и два задних, или нижних (corp. quad-rig. post., s. inf.) (см. рисунок). От бугров четверохолмия идут пучки волокон, так называемые brachia (ручки) С. q.: от corp. quadr. ant. к corp. genie, later., а от corp. quadr. post.-—■ к сотр. genie, mediale. — Основную часть corp. quadrig. post, составляет овальной формы ядро («ядро нижнего холма»), образованное довольно крупными ганглиоз-ными клетками и лежащее среди волокон lemnisci lateralis, образующих кругом него как бы капсулу. Кнаружи от lemnisc. later., между ней и brachium corp. quadr. poster.,

Четверохолмие сзади и сверху: 1—corpus pi-neale; 2—commissura post.; 3—collie, sup.; 4 и 5—brach. quadrig. sup. et inf.; 6 и 7—corp. genicul. med. et lat.; 8—pedunc. cerebri; 9— collie, inf.; 10—frenul. veli medull. ant.; 11— trigon. lemnisci; 12—n. trochl.; 13—brach. conjunct. cerebelli; 14—fila lat. pontis; 15—tub. ant. thalami; 16— taenia chorioidea; 17—lamina affixa; 18—stria termin.; 19—corp. striat.; 20—pulvinar; 21—corpora quadrigemina; 22— sulcus lat. mesencephali; 23—n. trochl.; 24— lingula cerebelli. (Из Spalteholz'a.)

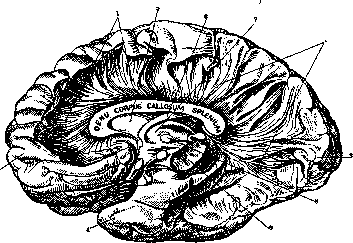

находится серое вещество (corpus parabige-minum Flechsig'a), к-рое выше соединяется с согр. genicul. mediale и служит повиди-мому местом окончания слуховых волокон (lemnisc.lateral.).По периферии располагается stratum zonale, а кругом капсулы—серое вещество, не имеющее отношения к С. q. post. Оба задних холма соединяются друг с другом серым веществом, в к-ром проходят поперечно перекрещивающиеся волокна. В ядре оканчивается часть волокон lemnisci lateralis (как слуховые волокна, так и волокна пучка Говерса); небольшая часть волокон через спайку переходит к противоположному С. q. post. Из С. q. post, волокна через его brachium направляются к •25 согр. genicul. medial e, а оттуда к слуховой области височной доли; из этой области к С. q. post, идут центробежные волокна также через его brachium. Corp. quadrig. ant. имеет слоистое строение; в нем различают семь слоев: три серых и четыре белых. Снаружи кнутри располагаются: 1) тонкий слой волокон, stratum zonale, 2) поверхностный серый слой из мелких клеток, 3) слой зрительных волокон, 4) средний серый слой с довольно большими клетками, 5) слой петли, 6) глубокое серое вещество и 7) глубокое белое вещество, или слой дугообразных волокон; более кнутри от него располагается серое вещество Сильвиева водопровода с ядром церебрального корешка п. trigemini. Волокна tractus optici входят в С. q. ant. через его brachium, занимают в нем третий слой и отдают ветви в верхний и нижний слои; в пятом слое оканчиваются волокна lemnisci lateralis (fibr. spino-tectales и волокна пучка Говерса); в этом же слое располагаются fibr. cortico-tectales, идущие от различных отделов коры, гл. обр. от затылочной доли, и проникающие в С. q. ant. через его ручку, а частью через покрышку мозговой ножки (частичное разрушение коры, гл. обр. зрительной области, вызывает перерождение также и в С. q. ant.). Глубокие слои дают начало эфферентным волокнам; часть их направляется в покрышку мозговой ножки своей стороны, а другая, бблыпая часть, в составе fasc. tecto-spinalis, s. prae-dorsalis переходит на противоположную сторону, образуя фонтановидный перекрест Мейнерта; в спинном мозгу этот пучок занимает передне-внутреннюю часть переднего столба (у fiss. mediana anter.), спускается до нижних грудных отделов и заканчивается в передних рогах серого вещества. На своем пути он дает волокна к ядрам п. oculomotorii, к nucl. ruber, substantia re-ticul.; этим путем зрительные волокна сообщаются с ядрами п. oculomot. и со спинным мозгом. К эфферентным волокнам принадлежат также tractus tecto-pontinus (пучок Мюнцера) и librae tecto-reticulares; первый, пересекая ножку мозга, оканчивается в сером веществе основания Варолиева моста; через него зрительные волокна сообщаются с корой мозжечка (посредством nuclei pontis и pedunc. cerebelli ad pontem Varoli); второй заканчивается в substantia reticularis ножки мозга и Варолиева моста.—С. q. вместе с ножками мозга развиваются из среднего мозгового пузыря и образуют средний мозг, или mesencephalon; полость этого пузыря сужается вследствие утолщения стенок и превращается в aquaeductus Sylvii. У холоднокровных животных и у птиц С. q. представляют собой сильно развитый орган— lobus opticus. По мере развития мозговых полушарий они утрачивают свое значение, сокращаясь в своей относительной массе и в фнкц. отношении. С. q. получают свои сосуды от сплетения, образованного ветвями art. cerebelli super, и art. cerebri posterior. Физиология С. q. Corp. quadr. post. имеет связь со слуховой системой; в нем оканчивается часть волокон lemnisci lateralis, а также волокна из височной доли от слу- хового центра, что указывает на отношение его к слуховой функции; но с другой стороны разрушение С. q. post, не сопровождается полной потерей слуха, что заставляет предполагать, что оно не является главной станцией слухового пути и не принимает участия в проведении слуховых ощущений, а играет роль главного сенсо-реф-лекторного подкоркового центра,т. е. центра сложных слуховых рефлексов в виде движений головы, голосовых связок и т. д.; это заключение подтверждается и экспериментальными исследованиями.—В С. q. ant. оканчивается tractus opticus, но отсутствует связь с корой в виде центростремительных волокон; т. о. у человека С. q. ant. не принимает повидимому участия в передаче зрительных ощущений; с другой стороны оно связано с ядрами п. oculomotorii; таким образом через посредство четверохолмия п. opticus сообщается с этими ядрами и передает на них световое раздражение. благодаря чему ядра п. oculomot. рефлектор но возбуждаются импульсами из С. q. ant., что вызывает соответственное движение глаза и сужение зрачка. На основании этого можно думать, что С. q. ant. является рефлекторным зрительным центром для со-четанных движений глаз. Окончание в нем центробежных волокон от зрительного центра коры указывает, что его функция находится под контролем коры и что оно может возбуждаться импульсами не только с периферии, но и из центра.—Вследствие окружения С. q. важными в фнкц. отношении образованиями очень трудно бывает при заболеваниях выделить их симптомы от симптомов других образований, т. е. установить чистый синдром заболевания четверохолмия; из общей картины эти симптомы приходится выделять, основываясь на физиологических данных. е. Кононова. CORPUS CALLOSUM (мозолистое тело), s. commissura pallii принадлежит к комис-суральным системам волокон и служит для соединения обоих полушарий головного мозга. Оно представляет пласт миелиновых волокон, заложенный в глубине fissurae interhemisphaericae и образующий крышу третьего и части боковых желудочков мозга. В нем различаются три части: 1) центральная часть, тело, или truncus corporis callosi; 2) передняя изогнутая часть (колено, genu С. с), отстоящая от лобного полюса на 3 еж; эта часть постепенно истончается и оканчивается клювом, или rostrum; 3) задняя утолщенная часть, splenium, или валик, находящийся в 5 еж от затылочного полюса (рис. 1). Длина С. с.—7—9 см; толщина— в среднем 1 см, кзади—2 см. С. с. сверху покрыто тонким слоем серого вещества и продольных волокон — induseum griseum, образующим 4 продольных утолщения, или полоски—striae longitudinales: 2 идут по средней линии—nervi Lancisii, или striae longitudinales mediales, s. internae, и 2—кнаружи, по бокам, по одной с каждой стороны—striae longitudinales laterales, s. exter-nae, s. taeniae tectae (рис. 2); местами в этих полосках количество серого вещества увеличивается—nucleus nervi Lancisii. На заднем конце мозолистого тела induseum gri- seum и str. longitudin. переходят в fasciola cinerea, а затем в fascia dentata; на переднем его конце с rostrum С. с. волокна induseum, образуя т. н. pedunculus corp. callosi, поступают в «carrefour olfactif» Broca и отчасти в gyr. subcallosus Zuckerkandl'я. С бо-

Рисунок 1. Внутренняя поверхность правого полушария (удалепьГиз-вилины, чтобы показать распространение в полушариях radiatio corp. callosi): 1— rad. corp. callosi; 2—лобный полюс; з—затылочный полюс; 4—височный полюс; 5—sept, pelluc; 6~fornix; 7—tnalam. opt.; 8—commissura alba ant.; 9— pedunc. cerebri.

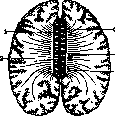

ков верхняя поверхность С. с. прикрыта извилинами—gyri fornicati, от к-рых отделяется бороздой—fiss. corporis callosi. Нижняя, или вентральная поверхность С. с. по бокам образует крышу боковых желудочков, по средней линии в передних отделах сращена с septum pellucidum, а в задних— с fornix и с psalterium; fornix отделяет ее от III желудочка. Клетки, дающие начало С. с, по одним авторам, принадлежат к малым и средним пирамидам поверхностных слоев, по другим — к пирамидным клеткам глубоких слоев.—Волокна С. с, входящие в полушария, называются radiatio С. с; они идут поперечно во всех направлениях и связывают между собой кору обоих полушарий, а по нек-рым данным кору с caps, interna, externa и neostriatum (рис. 3).—С. с. соединяет не только, одноименные, но и разноименные извилины обоих полушарий. Все отделы мозга связываются С. с. за исключением височного полюса, Аммонова рога и обонятельных долей. От различных извилин волокна идут через ближайшие отделы С. с; так напр. от лобной доли—через genu, от затылочной и задних отделов височной доли—через sple-nium и т. д. Волокна, идущие от С. с. в лобную и затылочную доли и окружающие

Рисунок 2. Горизонтальный разрез через верхнюю поверхность согро-riscallosi.Radiatio corp. callosi: 1—striae long. med. (nervi Lancisii); 2—str. longit. lat. (tae-niae tectae); 3 и 4~radiatio corp. callosi (pars front, et pariet.);5—rad. corp. callosi (pars temp. et occipit.).

рога боковых желудочков, называются for-cipes: forceps anterior—в лобную долю и forceps posterior—в затылочную.'Этот последний находящимся в заднем роге calcar avis делится на forceps major и forceps minor; через первый идут волокна от наружной и внутренней поверхностей затылочной доли, а через forceps minor—от нижней поверхности. Волокна С. с. дают колятерали к различным отделам полушария своей стороны: это уже не комиссуральные, а ассоци-ационные ветви, служащие для достижения одновременного действия различных отделов коры мозга.—С. с. прободается волокнами—fibrae perforantes corporis callosi, принадлежащими к обонятельной системе. С. с. получает кровь главн. обр. от art. cerebri anterior, к-рая, перейдя на внутреннюю поверхность полушария, идет параллельно С. с. и все время посылает к нему веточки; задние отделы С. с. получают также кровь от art. cerebri posterior.—Развивается С. с. позже других отделов мозга: первая его закладка начинается кпереди и над foramen Monroi, где появляются поперечные пучки, которые из глубоких отделов полушарий растут навстречу друг другу; постепенно С. с. увеличивается кпереди и кзади путем дальнейшего срастания обеих половин; по нек-рым Рисунок 3. Распределение и окончание волокон corp. callosi: 1 — corpus cal-los.; 2—commissura alba ant.; 3—пирамидные клетки, дающие начало волокнам corp. callosi; 4—окончание волокон corpus callosi в противоположном полушарии; 5—колятерали волокон corpus callosi, остающиеся в том же полушарии. авторам, местом развития С. с. является концевая пластинка. И в филогенетическом отношении С. с. оказывается поздним образованием: его нет еще даже у низших млекопитающих; развитие его идет параллельно с развитием больших полушарий мозга.—■ Физиологич. значение С. с, служащего в общем для синергической деятельности обоих полушарий мозга, еще не во всех отношениях выяснено: экспериментальные исследования на животных путем раздражения С. с. электрическим током или его перерезки не дали существенных результатов. Раздражение верхней поверхности С. с. передается на моторные центры; при раздражении передних его отделов движения наблюдаются в глазах, голове; при раздражении несколько более кзади—в передних лапках, затем в туловище и т. д. После предварительной экстирпации моторных центров раздражением уже не удается вызвать движений. Перерезка С. с. не вызывает заметных расстройств у животных.—• Заболевания С. с. у человека не всегда дают ясные симптомы, иногда даже проходят совершенно бесследно и обнаруживаются только на вскрытиях. Но все-таки параллельно существуют наблюдения, к-рые указывают, что поражение средних отделов С. с. вызывает неловкость в движениях левой руки, что объясняется отсутствием влияния на правое полушарие левого, которому принадлежит общее руководство в двигательных актах.—Чистый синдром поражения С. с. по мнению нек-рых авторов характеризуется психическими и моторными расстройствами. Псих, расстройства неясно выражены: ослабление связи в мыслях, некоторые странности в поступках, расстройство ориентировки в пространстве, изменения характера, раздражительность, беззаботность; в общем в совокупности этих симптомов нет ничего характерного. Помимо этих псих, расстройств наблюдаются расстройства движений, напоминающие апра-ксию (гл. образом в левой половине тела). Отсутствие полного описания синдрома С. с. объясняется редкостью изолированного заболевания С. с; почти всегда страдают окружающие его образования, к-рые дают свои симптомы. Из пат. процессов, наблюдающихся в С. с, надо отметить: 1) агенезии С. с, или полное его отсутствие, или остановка в развитии; 2) кровоизлияния, размягчения, захватывающие или все С. с. или отдельные его части в различных комбинациях; иногда разрушается полностью связь между обоими полушариями; 3) склерозы, атрофии; 4) опухоли (наблюдаются чаще других процессов); на первом месте стоят глиомы, саркомы, затем эндотелиомы и т. д., описаны также абсцесы; 5) вторичные перерождения.—В литературе есть указания на попытки локализовать при жизни заболевание в тех или других отделах сог-poris callosi на основании наблюдаемых симптомов, но эти попытки не вполне проверены и требуют дальнейших подтверждений. Лит.: Klippel M. et Lhermitte J., Syndromes sous-corticaux (Nouv. traite de medecine, sous la dir. de H. Roger, F. Widal et P. Teissier, fasc. 19, P., 1925); Levy-Vale nsi J., Le corps ealleux,. these, P., 1910. E. Кононова.

Большая медицинская энциклопедия. 1970.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ — ГОЛОВНОЙ МОЗГ. Содержание: Методы изучения головного мозга ..... . . 485 Филогенетическое и онтогенетическое развитие головного мозга............. 489 Bee головного мозга..............502 Анатомия головного мозга Макроскопическое и… … Большая медицинская энциклопедия

REGIO SUBTHALAMICA — (подбугровая область; CHH.:regio hypothalamica,hypothalamus), нижняя часть межуточного мозга (diencepha lon), расположенная книзу от зрительного бугра и образующая нижнюю часть стенки III желудочка и его дно. Развивается из переднего первичного… … Большая медицинская энциклопедия

NUCLEI — (лат. ядра), в нервной системе скопления клеточных элементов, объединенных между собой общностью функции. Ядра находятся повсюду в центральной нервной системе, особенно же их много в стволовой части (см. табл., ст. 631); они принадлежат к церебро … Большая медицинская энциклопедия

ДИЭЛЕКТРИКИ — ДИЭЛЕКТРИКИ, непроводники, или изоляторы тела, плохо проводящие или совершенно не проводящие электричества. Такими телами являются напр. стекло, слюда, сера, парафин, эбонит, фарфор и т. п. В течение долгого времени при изучении электричества… … Большая медицинская энциклопедия

СЛУХОВЫЕ ПУТИ — СЛУХОВЫЕ ПУТИ, ЦЕНТРЫ. Слуховые пути состоят из нескольких невронов. Первый неврон п. cochlearis (наружный корешок п. acustici) как всякий чувствующий нерв берет начало в периферическом ганглии ganglion spirale, s. Cortii, расположенном в улитке… … Большая медицинская энциклопедия

Metathalamus — Brain: Metathalamus Thalamic nuclei: MNG = Midline nuclear group AN = Anterior nuclear group MD = Medial dorsal nucleus VNG = Ventral nuclear group VA = Ventral anterior nucleus VL = Ventral lateral nuc … Wikipedia

CGL — Der Metathalamus (gr. „Nachthalamus“) ist ein Teil des Gehirns der Säugetiere, genauer des Zwischenhirns (Diencephalon). Es handelt sich dabei um einen Bestandteil des Thalamus, der sich an dessen dorsalen (hinteren) Abschnitt befindet. Der… … Deutsch Wikipedia

Corpus geniculatum laterale — Der Metathalamus (gr. „Nachthalamus“) ist ein Teil des Gehirns der Säugetiere, genauer des Zwischenhirns (Diencephalon). Es handelt sich dabei um einen Bestandteil des Thalamus, der sich an dessen dorsalen (hinteren) Abschnitt befindet. Der… … Deutsch Wikipedia

Corpus geniculatum mediale — Der Metathalamus (gr. „Nachthalamus“) ist ein Teil des Gehirns der Säugetiere, genauer des Zwischenhirns (Diencephalon). Es handelt sich dabei um einen Bestandteil des Thalamus, der sich an dessen dorsalen (hinteren) Abschnitt befindet. Der… … Deutsch Wikipedia

Kniehöcker — Der Metathalamus (gr. „Nachthalamus“) ist ein Teil des Gehirns der Säugetiere, genauer des Zwischenhirns (Diencephalon). Es handelt sich dabei um einen Bestandteil des Thalamus, der sich an dessen dorsalen (hinteren) Abschnitt befindet. Der… … Deutsch Wikipedia